梁漱溟与广西壮族自治区的成立

来源:黄世喆 [大] [小] 2024-12-11

广西的老百姓可能知道,每年的12月11日是广西壮族自治区成立的纪念日。但是可能不知道,那是从1978年起,广西壮族自治区成立纪念日才定为12月11日。因为12月11日这个日子有着特别的意义,1929年12月11日,邓小平、张云逸等发动和领导了百色起义,创建了红七军;1949年12月11日,人民解放军将红旗插上镇南关,广西全境解放。但其实,在1958年3月13日,广西壮族自治区第一次人民代表大会上通过了《关于定于每年3月15日为广西僮族自治区成立纪念日》的决议。根据这份决议,自治区成立的纪念日是3月15日。而整整一年前(1957年),梁漱溟参加了酝酿、筹备及推动成立广西壮族自治区的各种活动,并发挥了重要作用。

(图为1958年3月热烈庆祝广西壮族自治区成立的各族各界游行队伍。图片来源:广西壮族自治区档案馆)

一

广西壮族(原为僮族)自治区成立于1958年3月5日,但酝酿却开始于1956年。1956年10月2日,在北京出席中共“八大” 的广西省负责人陈漫远、韦国清、覃应机等人向中央统战部提交了《关于建立广西壮族自治区问题的意见》,中央收到报告后,开始在会议上、在各民族、各方代表中征求意见。于是,为了响应中共中央的倡议,实行民族区域自治,中共广西省委在党内外酝酿讨论此事。结果,在讨论中出现两个方案。一是“合的方案”,即把广西全省建为壮族自治区。另一种方案是“分的方案”,即把广西划分为两部分,仍保留广西省的建制,管辖现在广西省的东部,约占全省面积的十分之三;而把现在广西省的西部约占全省面积十分之七的壮族聚居地区划出来,建立壮族自治区。两个方案提出来之后,支持的、反对的都有,众说纷纭。这种对立的意见,很快就反映到了中央。

为充分听取广西人民的意见,中共中央统战部部长、全国政协副主席李维汉于1956年11月到南宁开展调研工作,与各族各界人士座谈。

1957年2月19日,梁漱溟应邀去中共中央统战部讨论成立广西壮族自治区的问题。参加者都是广西籍人士。据梁漱溟事后对梁培恕说,对于“合的方案”多数保留意见,梁漱溟明确赞成,而“任公(李济深)未发言”。(参见梁培恕《但愿世界会更好——我的父亲梁漱溟》,中国大百科全书出版社2021年9月第1版)

3月5日至20日,全国政协二届三次会议召开。据梁漱溟日记的记载,在讨论到成立自治区问题时,不属于广西组的其他广西籍政协委员也一并参加讨论。他在3月6日日记中写道:“九时广西组座谈周总理报告,愚就毛、周先后二次报告,指出内部团结为对外之本。”梁漱溟一向认为,由于不走民族对立的路,中华民族历数千年而不断扩大。同时,他也非常赞同中共关于民族团结的政策。他在15日的日记中记录,“夜间收星期日为广西问题开会的通知”。

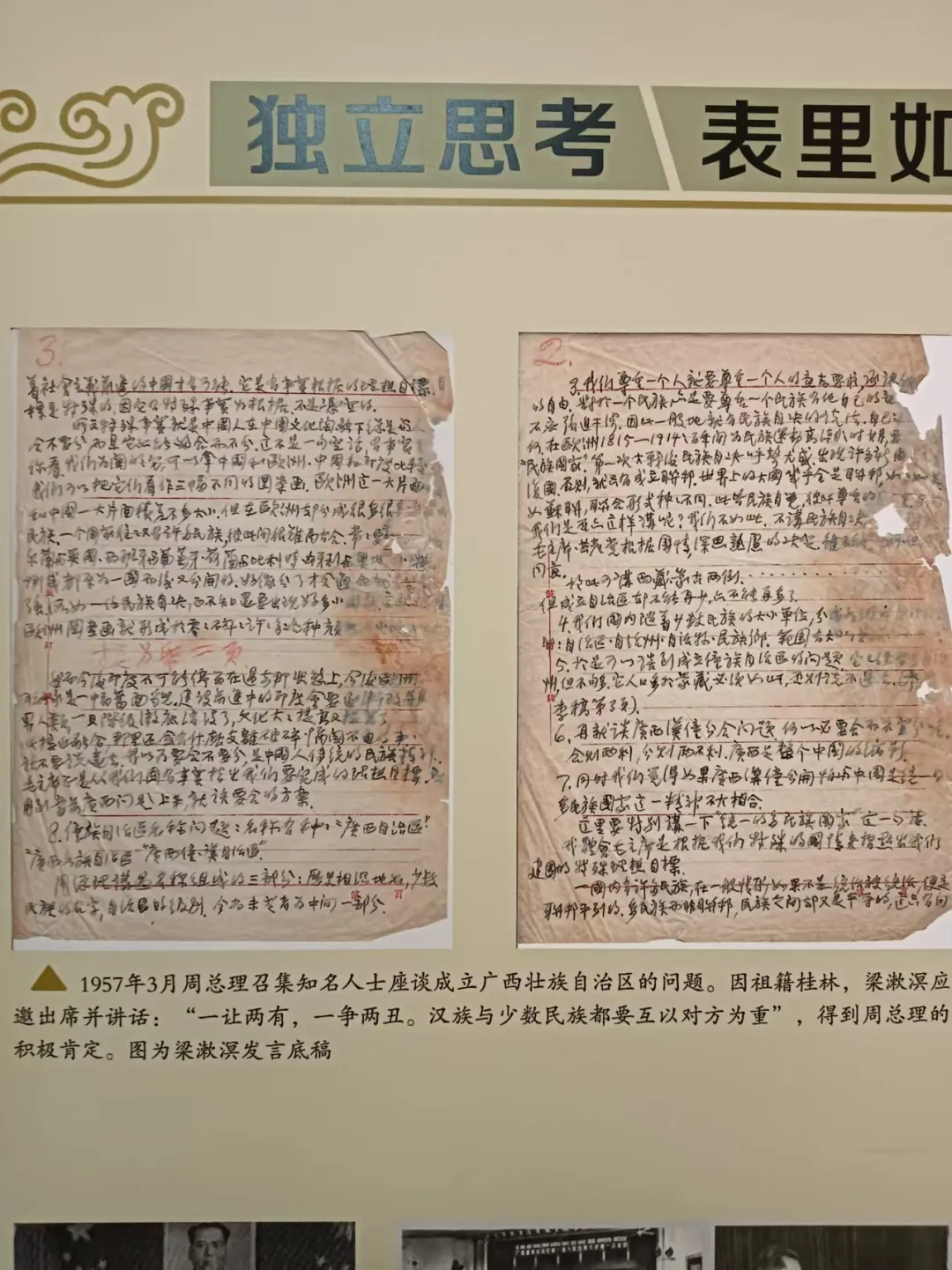

这次会议是在政协全会期间召开的。为了统一思想,经全国政协主席周恩来安排,全国政协于17日上、下午,邀请来京协商建立自治区的广西省代表团全体成员、广西籍政协委员和有关政协委员,以及在北京、上海、广州、武汉、长春等地工作的广西籍人士共70余人,就两个方案和自治区名称等进行协商和讨论。因祖籍桂林,梁漱溟应邀出席并讲话。梁漱溟的民族观,与他对中国文化传统的认识有很大关系。他赞成成立广西壮族自治区,他分析道:“谈广西汉僮分合问题,何以必要合而不宜分呢?合则两利,分则两不利。广西是整个中国的缩影。同时我们觉得如果广西汉僮分开怕与中国是统一的多民族国家这一精神不大相合。这里要特别讲一下‘统一的多民族国家’这一句话,我体会毛主席是根据我们特殊的国情来指点出我们建国的特殊理想目标。一国内有许多民族,在一般情形如果不是统治被统治,便是联邦平列的。多民族而非联邦,民族之间却又是平等的,这只有向着社会主义前进的中国才有可能,它是有事实根据的理想目标。目标是特殊的,因它有特殊事实为根据,不是凭空的。”接着,梁漱溟就从中国的文化传统去进一步剖析,指出这一特殊事实就是“中国人在中国文化陶融下总是与人合不要分,而且它就能够合而不分。这不是一句空话。”然后举例说明,再得出结论:“我以为要合不要分,是中国人传统的民族精神。毛主席正是从我们固有事实指出我们要完成的理想目标。应用到当前广西问题上来,就该要合的方案。”他还说:“一让两有,一争两丑。汉族与少数民族都要互以对方为重”。20日及23日,广西代表团继续讨论、座谈。

(图为梁漱溟发言底稿。图片来源:山东邹平梁漱溟纪念馆)

会议开得生动活泼,发言十分踊跃。大部分人赞成“合的方案”,但是,也有人赞成“分的方案”。他们说:“广西建省已有600多年,汉族在广西是多数,如果把广西改建为‘广西壮族自治区’,恐怕汉人从感情到习惯都难于接受。”对这种顾虑,广西籍的全国政协副主席李济深认为完全没有必要。他说:“感情习惯问题应该提高到建设社会主义的最高原则上理解。”一句话,堵死了对方。

周恩来听了大家的意见后,倾向于多数的意见:合。3月25日,会议到了最后一天。周恩来作总结性发言。首先,他说民族问题是个复杂的问题,每个民族都有它长期发展过程中遗留下来的历史痕迹。接着,他说:“在合的方案比分的方案为好的问题上,绝大多数人的意见是一致了,这就是很大的成功。”

他联系历史上的民族关系指出,有些少数民族是随着汉族的发展,后来逐渐被挤到边疆去的,使他们的发展受到限制。“今天,汉族应该多多地替少数民族设身处地想一想,不要让他们再受委屈,应该使他们也能得到较好的发展条件。只有汉族主动地替少数民族着想,才能够团结好少数民族。不要一讲到壮族自治,就讲汉族的民族感情。我同意梁漱溟先生在这次会议上说过的一句话,要‘互以对方为重’。”(参见中共中央统一战线工作部、中共中央文献研究室编《周恩来统一战线文选》,人民出版社1984年12月第1版)

最后,周恩来就大家提出的一些问题作了回答。关于“合与分”的问题,他说:“主张合,不主张分,是适合我国的历史情况和社会环境的。”周恩来的意见获得了大家一致同意。

二

梁漱溟此时能够“复出”,参与到这一重大事件当中,不能不说有些出人意料。要知道,几年前(1953年9月),梁漱溟因在全国政协常委扩大会议上发言不慎,遭受大批判,时达一年多。中共既召开批判梁漱溟反动言论的各种批判会,又通过报纸、杂志陆续刊出对梁漱溟思想批判的文章。但另一方面,在1954年12月召开的全国政协第二届全体委员会上,梁漱溟继续担任政协委员。

梁漱溟在遭受大批判的同时,还能够继续保有之前的政治待遇,这当然与中共的统一战线政策有关系,但最关键的是毛泽东的态度。而居间调停的功劳恐怕要归属于当时在会上发言的陈铭枢。

陈铭枢看出斗争会一经开始便一路升温,需要设法刹车,于是在这关键时刻提出“请求毛主席明确梁漱溟问题的性质”。他的提问很有策略,先是表态,接着再向毛泽东请示:“现在看来,梁漱溟的问题是很严重了,但有一个重要的问题我不明确,要请示主席。那就是梁漱溟的错误究竟是政治问题,还是思想问题?如果是政治问题,那就是革命与反革命之分,应该用别的办法解决,而不必在此多费唇舌;如果是思想问题,那就可以另当别论,采取耐心的教育、批判的办法,使他逐渐醒悟,而不必操之过急,如何?请主席指示。”

毛泽东的回答是:“梁漱溟这个人很反动,但是没有发现他暗中有什么活动,也没有发现他与美帝国主义、台湾有什么联系,因此他的问题仍属于思想范围的问题,因此我仍提出保留他当政协委员的资格。对于他的反动思想,不充分揭露不行,不严厉批判也不行。”三年后(1956年),毛泽东才使用“敌我矛盾”和“人民内部矛盾”两种提法,陈铭枢问的等于是这个问题,毛泽东也是针对这个意思回答的。(参见梁培恕《但愿世界会更好——我的父亲梁漱溟》,中国大百科全书出版社2021年9月第1版)毛泽东的一句话,给梁漱溟的问题定了调,将他留在了人民内部。但同时,也留下了一个“尾巴”,就是将梁漱溟的问题挂起来,不做结论、不给处分。

替梁漱溟说话的陈铭枢则于1957年被划为右派,其三大罪状之一就是“为梁漱溟作掩护性发言”。但最主要的罪状,还是他在1957年期间发表的“错误言论”。在中共中央统战部邀请民主党派和无党派民主人士参加的座谈会上,为帮助中共整风,针对有人提出“只提缺点,怕影响干部情绪”,陈铭枢又发表了不同意见,他说:“从延安整风以来,以至这次整风,党与非党人士所提出的批评,都谈缺点,没有谈到优点,这是符合党的整风精神的。我认为这是好现象。”次日,《人民日报》刊登了陈铭枢的发言。尤其是当他得知毛泽东有辞去国家主席职务意向的消息后非常兴奋,他在5月18日给毛泽东写了一封信,他希望毛泽东以辞职为契机,结束领导职务任期终身制。果不其然,不久后陈铭枢就受到了批判。不过,就算陈铭枢不被打倒,他也不可能参加讨论广西成立壮族自治区一事,因为1952年他的家乡合浦短暂划归广西后,1955年又归属广东。而合浦再次划归广西要等到广西壮族自治区成立七年之后的1965年了。

相较于陈铭枢,事后从旁观者角度看,也许“53年争论风波”对于梁漱溟而言,某种程度上是“塞翁失马”。因为反右运动前夕的梁漱溟不仅已经在之前的大批判中进行了深刻的“思想改造”,而且已经逐渐“复出”。1956年,梁漱溟随同政协委员到甘肃视察。在政协学习会上,他首先谈了视察的观感,接着谈了两年来对他开展思想批判的感受,谈自己克服抗拒思想的过程:“第一,就是自己问自己,在过去多年来从思想到行动是不是错了。自己点头,是错了;既然错了,还有什么话说?”“第二,就是要把今天的我和过去的我分开。”“第三,就是慢慢懂得过去自己的反动行径是可憎恨的。”“第四,就是从共产党领导建国以来,我们的成就太大了。……”(参见阎秉华、李渊庭编著,梁漱溟亲修《梁漱溟》,群言出版社2009年1月第1版)正是有了这样的深刻反省和公开认错,他才有可能在一年后获得邀请去参加讨论成立广西壮族自治区问题的座谈会。

对此,梁漱溟也许以为自己是“不意参与了一件国事”,但以周恩来处事缜密的性格和事无巨细的作风看,让梁漱溟参与此事不仅是有意的,而且是深谋远虑的。我们知道,梁漱溟不仅祖籍桂林,而且是成立于桂林的民盟桂林核心小组和成立于贺州的东南总支部筹委会负责人。而这两个民盟地方组织,当时又都是在周恩来的亲切关怀和亲自指导下成立的。因此,周恩来对梁漱溟是非常了解的。他不仅让中共中央统战部邀请梁漱溟参加讨论成立广西壮族自治区问题的座谈会,而且还亲自主持全国政协就此问题召开的几次会议,并在最后的总结性发言当中对梁漱溟的建议给予了充分的肯定。接下来,梁漱溟就顺理成章地奉周恩来之命回广西了。

三

1957年4月,以梁漱溟为组长,甘春雷为副组长,组员包括卢汉、载涛、陈迩东、陈此生、钟夫翔、谢鹤筹等全国人大代表和全国政协委员组成联合小组,受周恩来总理之托,到广西了解与酝酿并通过宣讲推动成立广西壮族自治区。其中,陈此生既曾经是民盟桂林核心小组和东南总支部筹委会成员,当时又是民革广西省委主委。1957年11月起还担任光明日报社副社长兼总编辑。

4月20日,梁漱溟第四次回到桂林,率联合小组就筹备成立广西壮族自治区的问题和有关领导协商,下榻国宾馆榕湖饭店。他就协商成立广西壮族自治区的问题做了讲话。

当时人们认为:广西2/3是汉族,成立“桂西壮族自治州”就行了。担心改为自治区后,会大大减少对汉族干部的安排;担心汉族的利益受影响;担心少数民族干部水平低,难以适应等。对此,他以中央联合组长身份在桂林市人大向全体人民代表和政协委员作讲演,强调民族大团结;强调汉族老大哥要主动尊重少数民族;强调壮族是人数最多的少数民族,理应成立自治区;以及“合则两利,分则两伤”的宏论。指出上述担心是多余的,实现区域自治,对汉壮各族都有好处。同时他还会见、访问了诸亲朋故旧及地方知名人士,如魏继昌、梁岵庐、廖中翼等。(参见刘开泰《独立思考 爱国求索——梁漱溟小记》,魏华龄主编、桂林市政协文史资料委员会编《桂林文史资料·第二十二辑,先辈足迹》,漓江出版社1992年12月1日版)

接着5月3日,梁漱溟、甘春雷、卢汉、载涛、陈迩东等到柳州进行调研。5日下午及7日晚上,梁漱溟分别在市人民礼堂及市政协作有关成立广西壮族自治区的报告,报告指出:成立广西壮族自治区是党从全国人民利益出发,正确处理国内民族问题的体现。柳州市各机关、团体和学术、艺术、工商、民主党派、妇女、宗教、教育等方面的代表2000多人参加了这两次报告会。会后的6日下午和8日上午,柳州市人委、市政协又分别召开座谈会,梁漱溟等与到会的柳州各界人士作进一步深入交流,并达成共识,一致赞成成立广西壮族自治区。(参见陈铁生《见证成立广西壮族自治区的成立》,《柳州日报》2014年8月1日版。资料来源:《城中文史》第十四辑“杨义日记”)

1957年7月15日,第一届全国人大第四次会议批准了国务院总理周恩来提出的议案:撤销广西省建制,成立广西壮族自治区,以原广西省的行政区域为广西壮族自治区的行政区域。

1958年3月5日,在南宁召开了广西壮族自治区第一届人民代表大会第一次会议,正式宣布广西壮族自治区成立。梁漱溟参加了成立大会。在成立大会前后,梁漱溟受周总理委托,与陈迩东、陈此生、载涛同行,先后到梧州、南宁、桂林、柳州等地,与各界接触,宣传民族团结,积极促成自治区成立。(参见阎秉华、李渊庭编著,梁漱溟亲修《梁漱溟》,群言出版社2009年1月第1版)而此前的2月1日,第一届全国人民代表大会第五次会议作出决议,罢免费孝通、黄现璠全国人民代表大会民族委员会委员职务。费孝通、黄现璠这两位民族学界的泰斗,曾一起深入广西少数民族地区进行社会历史调查,为广西民族研究乃至壮族自治区的成立作出了贡献,此时却已被打成右派,无缘与梁漱溟一道参加广西壮族自治区成立大会了。

因此可以说,梁漱溟能够参与到这一重大事件当中并发挥重要作用,是离不开周恩来的运筹帷幄及精心安排的。同时,为推动广西壮族自治区的建立,周恩来做了一系列工作。如前所述,1957年3月7日,约中共中央统战部李维汉等研究成立广西壮族自治区问题;3月20日,邀请广西一部分人士讨论建立广西壮族自治区问题;3月25日,出席政协第二届全国委员会召开的关于建立广西壮族自治区问题座谈会,并作总结发言等等。由于周恩来耐心的切合实际的分析,缩短了人们认识上的距离,经过充分的酝酿和讨论,各方面人士在建立广西壮族自治区的问题上逐步取得了共识。

广西壮族自治区成立后,由于原称壮族的“僮”为多音字,可念“同”也可念“壮”,而且含义不大清楚,容易引起误会。1965年,周恩来建议把“僮族”的“僮”字改为“壮”,“僮族”称“壮族”。同年10月12日,国务院作出了《关于更改僮族及僮族自治地方名称问题给广西僮族自治区人民委员会、云南省人民委员会、广东省人民委员会的批复》,正式将原“僮族”的“僮”字改为“壮”字,“广西僮族自治区”改为“广西壮族自治区”,其他僮族自治地方名称也作了相应的改动。由上可见,广西壮族自治区是在周恩来总理的直接关怀下建立起来的。广西壮族自治区的建立,表明了党和国家对壮族在祖国多民族大家庭中应有地位的确认,是壮族有史以来真正享受民族平等权利的开始。(参见何龙群《周恩来与广西民族地区的发展》,2002年全国党史优秀论文评比一等奖论文)

四

1957年当梁漱溟正在积极参与成立广西壮族自治区的筹备大事时,全国的知识界都在热烈讨论毛泽东2月间在最高国务会议上作的《关于正确处理人民内部矛盾问题》的讲话和3月间在全国宣传工作会议上的讲话。而到了1958年,梁漱溟参加了广西壮族自治区的成立大会,此时反右运动已经在全国如火如荼地蔓延。

1957年4月梁漱溟回广西,除了要推动成立广西壮族自治区,还有一个任务是宣传贯彻毛主席两个讲话的精神。于是中央要《光明日报》派一个有经验的记者跟梁漱溟去,此行不发新闻,没有报道任务,他一路上有什么意见,有什么看法,写内参回来,向中央反映。报社总编辑常芝青问政经部记者郑笑枫:“我们打算派你去,你有什么意见?”郑笑枫曾多次和梁漱溟打过交道,觉得梁虽然已经被批判过,但性格仍然有些狂傲也有些孤僻,有些不情愿接受任务。常芝青很尊重下属的意见,后改派国内新闻部的记者张歌今去了,他是民盟成员。(参见郑笑枫《一条内参带来的厄运——兼记1957年《光明日报》反右斗争前前后后》,《光明日报新闻内情》)

当时中共开展整风,号召各民主党派和人民群众批评党的缺点错误,帮助中共整风,在一段时间里,展开对中共的批评,并在报纸上报道,刊登了发言。人称这是“大鸣大放”。毛泽东的这两个讲话,当时虽然没有正式公开发表,但根据讲话的录音记录稿,早已在党内外作了广泛的传达。许多著名专家、学者都纷纷在报纸上写文章,发表谈话,把毛泽东的这两个讲话,比喻为“百花开放的春天来临。”4月10日《人民日报》发表了社论《继续放手,贯彻“百花齐放,百家争鸣”的方针》,动员知识界积极鸣放。于是各地的鸣和放,就在毛泽东的这两个讲话的鼓舞下,紧锣密鼓地开展起来了。

梁漱溟就是在这样的大背景下回广西宣讲的。初到桂林,记者即来采访,请梁漱溟讲讲此行的任务和意义,还同他商量了怎样报道,甚至一起拟了一个稿子。可是次日报上“完全不用商定之稿”。5月21日,梁漱溟返回北京,前后行程恰好一个月。从梁漱溟日记看,返回北京的第四天,“为《光明日报》写一稿,以人代制度及政协工作为题”,这与之前梁在桂林市政府及政协座谈时讲的是同一主题,即从人大制度及政协工作角度谈广西壮族自治区的成立,但后来此稿未有下文。(参见梁培恕《但愿世界会更好——我的父亲梁漱溟》,中国大百科全书出版社2021年9月第1版)

我们可以将这两件事结合起来分析:其实梁漱溟应该知道,此时的他仍是处于某种意义上的“戴罪之身”状态,有如此政治待遇已经不错了。桂林当地的报纸“完全不用商定之稿”,应该是报社领导甚至是上级领导的意思,但是肯定也是发了采访梁漱溟的稿子了。而《光明日报》此前已从民盟主办改为由各民主党派合办,社长仍为章伯钧。《光明日报》与《人民日报》《参考消息》等报刊一样,是毛泽东每天必读的报刊之一。这些报纸印出后,报社一般很早就送到中南海西门收发室,由工作人员分送给中央领导同志。除特别重要急需阅批的文件外,毛泽东一般都会先翻翻摆放在办公桌上的《人民日报》《光明日报》等报纸。(参见徐中远《毛泽东与《光明日报》二三事》,《光明日报》2012年1月18日版)因此,报社领导对于是否在《光明日报》上公开发表梁漱溟的文章是十分慎重的。

这一时期的政治形势是:4月27日中共中央发出《关于整风运动的指示》。5月1日,《人民日报》刊载了中共中央在4月27日发出的《关于整风运动的指示》,号召党外人士“鸣放”,鼓励群众提出自己的想法、意见,也可以给中共和政府提意见,帮助中共整风。5月2日,《人民日报》发表题为《为什么要整风?》的社论。而到了5月15日,风向开始发生变化了。毛泽东写了《事情正在起变化》一文,发给党内干部阅读。6月8日,形势急转直下。《人民日报》发表社论《这是为什么?》。同日,中共中央发出《关于组织力量准备反击右派分子进攻的指示》。此后,中共领导的整风运动转入反右运动,即在全国范围内展开了一场大规模的反右派斗争。

同时期光明日报社的情况是:1957年3月10日,由毛泽东提出,撤销了光明日报社的党组,让民主党派自由独自办报。4月1日,经胡乔木推荐,储安平接替常芝青任报社总编辑。5月21日下午(恰好是梁漱溟返回北京的同一天),章伯钧应邀参加中共中央统战部调整部署之后继续组织的座谈会。不知风向已变的章伯钧在发言中不但提出批评意见,还建议实行“两院制”,即后来所谓的“政治设计院”。第二天《人民日报》刊发了他的言论,《光明日报》更是大篇幅地刊发。6月1日,在统战部的多次催促下,之前积极性不高、此时政治敏感性也不高的储安平才在第12次座谈会(5月8日至6月3日,共13次)上发言,他竟然提出了“党天下”的问题。6月2日,上海《文汇报》在头版全文刊登了储安平的发言。章伯钧阅后钦佩不已,称“储安平是个勇士”。章伯钧的“政治设计院”和储安平的“党天下”言论一出,石破天惊,震动朝野。6月8日,反右派运动开始,《光明日报》被点名批判,于是章伯钧在《光明日报》上作检讨。6月21日,储安平“承认错误”,并于7月在第一届全国人大第四次会议上作了题为《向人民投降》的发言,《人民日报》全文发表。同时,《光明日报》的领导权收归中共中央宣传部和统战部。

也就是说,全国形势在短短几个月内风云变幻。此时梁漱溟为《光明日报》写的稿件被搁置,不管章伯钧、储安平是有意为之还是无暇顾及,或者是出于各种考虑不发表也是正常的。而此前《光明日报》已经有过因诸多不便而不发表梁漱溟文章的先例。从另外的角度看,没有在非常时期的《光明日报》上发声,对于梁漱溟而言未尝不是一件幸运之事。但无论如何,此时的梁漱溟,并不像其他党外民主人士那样,为了帮助中共整风而在各种场合“大鸣大放”。他一方面在不断地调整自我反省和检讨的心态,另一方面在做一件实事、大事——为筹备、推动广西壮族自治区的成立而积极奔走。

“国事已上轨道,我无所用其力”,这句话出现在梁漱溟1956年5月15日的日记里。可以说它再确切不过地反映了梁漱溟自“53年争论风波”以来的心情。要知道1956年,正值中国扬帆奋进的时代。全国形势一片大好,他这爱国心切的人深深尝到了不让参与的苦味。(参见梁培恕《但愿世界会更好——我的父亲梁漱溟》,中国大百科全书出版社2021年9月第1版)幸运的是,周恩来是了解他的。正是因为周恩来太了解他了,才在“53年争论风波”中给他扣上一顶“想升官发财”的帽子,这让梁漱溟啼笑皆非,因为几乎人人皆知梁漱溟是最讨厌“升官发财”的;也正是因为周恩来太了解他了,才会让梁漱溟热情高涨地全程参与了从酝酿、筹备、推动到见证并宣传成立广西壮族自治区的各种活动,让他自以为“不意参与了一件国事”,并在其中发挥了重要作用。

桂ICP备08100227号-1

桂ICP备08100227号-1